弊社とアライアンスを組ませて頂いております、株式会社エレベーターコミュニケーションズ様のサービスを御紹介させて頂きます。

メーカーの場合、不要な点検が多かったり、保守費用が嵩んだり、、、というデメリットがあります。

また大地震などの有事の際に、緊急対応をする必要がありますが、メーカーの場合は1人当たりの担当現場が120件近くになっているそうです。

そのような状態で、閉じ込められたままですと生死に関わる自体に陥るのが目に見えていますよね。。

そんな中、1人当たりの担当現場を少なくして、堅実なサービスを全国に展開をされています。

いわゆる独立系のエレベーター保守会社の場合、デメリットになり得る場合もあります。

➀修理の際にメーカーから材料を仕入れる必要があり、商品が割高になる。

➁メーカーは自社のメンテナンスを優先するため、時には意地悪と思えるほど納品に時間がかかる。

⓷落雷などにより特殊な部品が必要な場合、メーカー施工でないと修理をさせてくれない。

⓸その際、工事を後回しにされる可能性がある。

このように一長一短はありますが、ランニングコストを抑えて不動産経営を良くする、大変な有事の際に迅速な対応をしてくれるという部分では大きなアドバンテージがあります。

独立系のエレベーター保守会社は多くありますが、株式会社エレベーターコミュニケーションズ様は全国展開していることもあり、部品を社内で全国から取り寄せが出来るのが強みでもあります。

~エレベーターの保守の重要性について~

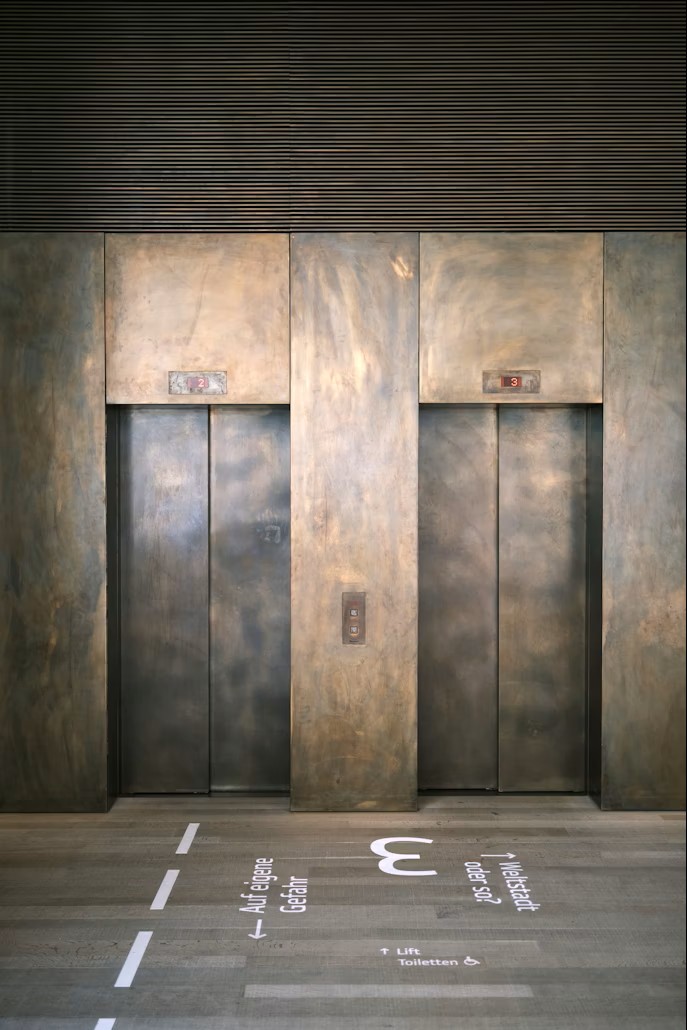

私たちが日常的に使う建物の中で、例えばマンション・商業ビル・公共施設などに設置されている「エレベーター」は、単に「上下に人を運ぶ機械」以上の役割を担っています。数階・十数階を効率的に往来できる設備であるとともに、 “人の安全を預かる機械設備” でもあります。

このため、適切な保守・点検を行うことは、運行の継続性・安全性・建物の資産価値・法令遵守という観点から非常に重要です。

以下では、なぜ保守点検が重要なのかを① 法的義務と社会的責任、② 安全確保・事故防止、③ 設備寿命・コスト抑制、④ 信頼性・資産価値、⑤ 日常管理・点検の実務という観点で順に整理します。

1.法的義務と社会的責任

1‑1 法令に基づく義務

エレベーターの保守・点検には、次のような法令・指針が関係しています。

建築基準法 第12条第3項等により、昇降機(エレベーター等)は定期的な検査を行い、特定行政庁へ報告する義務があります。

aiwaok.jp

+2

国土交通省

+2

労働安全衛生法により、積載量1トン以上の昇降機には性能検査(労基法上の検査)が義務づけられています。

2ndLabo

+1

建築基準法第8条では、建築物及びその設備(エレベーターを含む)を「常時適法な状態」に維持するよう、所有者・管理者に努力義務が課されています。

n-elekyo.or.jp

+1

また、国土交通省等が策定する指針として、昇降機の適切な維持管理に関する指針 があり、点検・保守に関する技術的な留意事項が整理されています。

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

これらの法令・指針が示すのは、「所有者・管理者には、エレベーターを安全・適法に維持する義務がある」ということです。点検を怠ることは、単に設備が古くなるという問題だけではなく、法律違反・報告義務未達・罰則対象となり得ます。例えば、報告を怠った場合には100万円以下の罰金が科されるケースもあります。

aiwalift.jp

+1

1‑2 社会的責任と管理者の役割

建物所有者・管理者は、エレベーターを「人が毎日安全に利用する設備」として扱う責任があります。点検の実施・記録保存・異常時の対応等は、この責任を果たすための実務です。

「点検をしておけば安心」というだけでなく、 「点検をしなければ人の安全・建物の信頼・所有者の責任が揺らぐ」 という観点から捉えることが重要です。

2.安全確保・事故防止

2‑1 人的被害/生命・安全リスク

エレベーターは、万一重大な故障や異常を起こせば、 乗客の転落・閉じ込め・脱出困難・機械の破損による怪我・死亡 といった深刻な事故につながる可能性があります。例えば、ワイヤーロープの破断、ブレーキ機構の異常、ドアの誤動作、制御装置の不具合など、点検をしなければ事前に発見できない危険が存在します。

アドバンスサービスグループ

+1

法定点検では年に1回程度とされているものの、 それだけでは日常に発生する軽微な異常を見逃す恐れもあります。例えば「異音」「振動」「ドアが少し遅い」「ボタン操作に違和感」などは、重大事故の前兆であることがあります。保守点検・日常点検を月次または数ヶ月ごとに実施することで、こうした前兆を早期発見できます。

エス・イー・シーエレベーター株式会社

2‑2 継続運転・迅速復旧

エレベーターが停止してしまうと、特に高層ビル・商業施設・マンションでは、利用者の不便が大きく、建物の信頼にも影響します。 保守点検を適切に行うことで、突発的な停止や故障を予防・軽減でき、復旧も迅速に対応可能になります。これは単に「安全」だけでなく、「設備としての信頼性・利便性」を維持するためにも重要です。

2‑3 使用頻度・環境に応じた劣化管理

エレベーターは環境(湿気・塩害・屋外設置・高頻度使用など)や使用状況(多人数・重荷重・頻繁な利用)によって劣化速度が変わります。たとえば、海岸近く・湿気の多い地域・高温多湿な場所では腐食・錆の進行が早まる場合もあります。そのため、 設置環境・使用状況をふまえて、保守点検の頻度・内容を変えることが事故防止・安全維持の観点から重要です。

マーキュリーエレベータ|エレベーター管理のベストパートナー

+1

3.設備寿命・コスト抑制・資産価値

3‑1 設備寿命の延伸

エレベーターの計画耐用年数は一般に約25年程度とされており、設置環境・使用頻度・維持管理の良し悪しで可動寿命が大きく左右されます。

マーキュリーエレベータ|エレベーター管理のベストパートナー

適切に保守・点検・消耗部品の交換を行うことで、 部品の早期摩耗・破損・急激な劣化を抑え、機械的寿命を延ばすことが可能です。反対に点検を怠ると、劣化が進行した段階で大規模な改修が必要になり、コストが跳ね上がることになります。

3‑2 故障・修理コストの抑制

軽微な異常を放置すると、大きなトラブルに発展し、急な停止・修理・部品交換・場合によっては入れ替え工事が必要となります。保守点検を定期的に実施しておけば、 「早期発見・早期対応」が可能で、結果的に修理・交換・停止に要するコスト・余裕を抑えられます。

また、予期せぬ停止による利用者への影響・信用失墜・賠償リスクといった“隠れたコスト”の発生も防ぐことができます。

3‑3 建物・施設の資産価値維持

エレベーターは建物設備の一部であり、快適性・安全性・利便性を左右する要因です。特にマンション・オフィスビルでは、「エレベーターの動きが良い・停止が少ない・きちんと管理されている」という点が入居者・利用者・テナントの満足度・評価につながります。

逆に「頻繁に停止する・見た目が古い・点検記録に不備がある」となると、建物全体の印象・資産価値にもマイナス影響があります。よって、保守点検の実施は 建物のトータルな価値維持・向上の観点からも重要です。

4.信頼性・安心・利便性

4‑1 利用者の安心確保

エレベーターを日常的に利用している人々(住民、来訪者、従業員等)は、裏側で設備がどのように管理されているか知らないことがほとんどです。しかし、「いつも安心して乗れる」という信頼感がなければ、利用者の満足度・安心感は損なわれます。保守点検をきちんと行うことで、 “安心して使える設備”であるという信頼性を保つことができます。

また、管理側・所有者側としても、万一の事故や停止が発生した際の説明責任・対応責任があるため、信頼を維持するためにも点検は不可欠です。

4‑2 停止・故障の影響軽減

エレベーター停止や故障は、特に高齢者・身体の不自由な方・荷物を運ぶ場面などでは大きな負担となります。例えばマンションでエレベーターが長時間停止すれば、階段移動が困難な居住者にとっては大問題です。したがって、 継続運転できる信頼性のある保守体制・点検実施体制は、バリアフリー性・利便性という観点でも重要になります。

4‑3 イメージ・評判の維持

ビルオーナー・管理組合・施設管理者にとって、設備管理の状況は施設のブランド・イメージにも影響します。「古くて故障が多いエレベーター」や「点検記録が曖昧な建物」は、利用者・テナント・住民からの評価が下がる可能性があります。逆に、 「きちんと保守契約されていて、点検記録も明確」な建物は評価が高まりやすいです。

その意味でも、保守点検の実施・記録・管理は “サービスとしての設備品質” を維持するための要素です。

5.日常管理・点検の実務ポイント

5‑1 点検・検査の種類と頻度

エレベーターの保守・点検には、大きく次のような区分があります。

2ndLabo

+1

法定検査(定期検査報告):建築基準法に基づき、約1年に1回(特定行政庁が定める時期)実施・報告義務あり。

aiwaok.jp

+1

性能検査(定期自主検査):労働安全衛生法に基づき、積載量1トン以上のエレベーターに義務あり。

2ndLabo

保守点検・日常保守:法的義務として明確な頻度規定があるわけではない(努力義務)ですが、所有者・管理者は機械設備を常時適法な状態に維持しなければならないため、定期的な保守点検を実施することが求められています。

n-elekyo.or.jp

+1

頻度の目安としては、使用頻度・設置環境を勘案して「おおむね1〜3ヶ月ごと」の点検が適切とされるケースもあります。

elevator-lab.net

+1

ただし、設置階数・利用人数・環境(湿気・海側・屋外設置など)によって、より頻繁な点検が推奨されることもあります。

5‑2 点検項目の例

保守点検で確認すべき具体的な項目には、以下のようなものがあります。

オーナーズ・スタイル・ネット

+1

機械室(モーター・制御盤・巻上機など)の異常(振動・音・油漏れ・配線のゆるみ)

昇降路(ガイドレール・ワイヤーロープ・異物・清掃状況)

ドア装置・ドアセンサー・施錠機構の動作確認

操作盤・ボタン・パネル・インジケータの動作確認

速度・停止精度・ブレーキ機構・降下防止装置・地震時管制運転装置など安全装置のチェック

記録の保管(点検実績・異常履歴・修理履歴)

点検後の必要な修理・補修・部品交換の手配

5‑3 業者選定・契約・管理体制

保守点検を実施する際には、以下のような点に留意することが望ましいです。

法令を理解し、有資格者(例:一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員)による検査・点検が可能な業者を選ぶこと。

aiwaok.jp

+1

保守契約の内容(点検周期・緊急対応・部品交換体制・報告書提出・記録保管)を明文化し、所有者・管理者として責任を明確にしておくこと。

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

実績・対応力・コストのバランスを検討すること。たとえば、メーカー系列の保守会社と専門保守会社(独立系)では料金や体制が異なるケースがあります。

マーキュリーエレベータ|エレベーター管理のベストパートナー

点検記録・異常履歴・修理履歴を整理・保存し、管理者が状況を把握できるようにしておくこと。国の指針では「記録3年以上」保存が推奨されています。

n-elekyo.or.jp

5‑4 管理者・所有者の役割

所有者・管理者としては、以下のような実務を担う必要があります。

点検・検査が適切に実施されているか定期的に確認すること。

点検結果・報告書・異常箇所・修理手配等を把握・フォローアップすること。

点検記録・修理履歴・契約書類等を整理し、法令義務に応じて保管すること。

利用者からの異常報告(異音・停止・ドアの動きなど)を受け付け、迅速に保守業者へ連絡する体制を整えること。

点検・修理の際に発生するコストを予算化し、設備改修や更新も視野に入れておくこと(設備寿命・近代化対応など)。

6.なぜ「保守点検」が義務だけでなく“必須”なのか

これまで述べた内容を整理すると、保守点検が「やっておけばよい」程度ではなく、 “必ず行うべき” である理由が見えてきます。

私たちは一般に、エレベーターを「当たり前に動く設備」と思っています。しかし、機械設備である以上、使用時間・負荷・環境によって劣化・異常が生じます。

年に1回の法定検査だけでは、運用中に発生した軽微な異常・劣化を見逃す可能性があります。これを放置すると、重大な事故・停止・大規模修繕につながります。

エス・イー・シーエレベーター株式会社

+1

所有者・管理者には、法的にも「適法な状態を維持する努力義務」があります。点検・記録・修理を怠ることは、法律上・社会的にも責任を果たしていないことになります。

建物・施設の価値・利用者の安心・運用継続性・修理コスト抑制という観点からも、点検・保守契約をきちんと締結・実行することで長期的にメリットがあります。

点検実施を通じて「異常の早期発見・対応」が可能になり、安全性・信頼性が高まり、結果として事故等の社会的影響・損害発生を防げます。

以上から、保守点検は単なる“設備管理”ではなく、 “リスク管理・資産管理・安全管理” の観点からも極めて重要な活動であると言えます。

7.まとめ

エレベーターの保守点検は、法令遵守(所有者・管理者責任)という側面だけでなく、 利用者の安全確保・事故防止・設備寿命の延長・コスト抑制・建物価値維持 といった多面的な意義があります。

点検には「法定検査(義務)」「性能検査(義務)」「保守点検・日常保守(努力義務)」の種類があり、それぞれ目的・頻度・実施体制が異なります。

所有者・管理者は、信頼できる保守点検業者を選定し、契約内容・点検頻度・報告・記録保存体制を整え、利用者・建物・設備の三者の信頼を確保する必要があります。

点検・保守契約・記録・異常発見・修理・更新という一連の流れを管理・実行することで、設備停止リスク・事故リスク・修理コストの増大といった「予期せぬ損失」を未然に防ぐことができます。

最終的には、エレベーターを「安心して使える設備」「健全に運用されている建物設備」として維持することが、所有者・管理者・利用者すべてにとっての利益となります。

このように、エレベーターの保守点検は、建物管理・施設運営において 欠かせない柱 の一つです。もし貴施設・マンション・ビルで「どのような保守契約を締結すべきか」「点検頻度はどうすべきか」「保守会社の選定基準」など具体的にお悩みであれば、併せてご案内できますのでお気軽にお知らせください。

弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、

空室対策、不動産管理、地震保険や補助金助成金申請サポート、各専門の士業の御紹介などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。

相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。

https://meiseitosou.com/contact/